「我們多少含有金屬的成分吧

不可燃燒的

卻足以導熱的

停電夜晚

我反射當你微微發光

你走向我同時我走向你

使兩端的距離彎曲」

——鄭聿〈鐵匠〉[1]

人體是個精巧的導體。那些流淌在血液、肌肉組織中的水分,都含有鈉離子、鉀離子等電解質,能夠傳導電流。當微弱電流通過身體,不同組織各自回應這份「發光」,肌肉迅速導通,脂肪緩慢抵抗。這些電學差異,正是體組成分析儀窺探身體秘密的方式。

身體會「導電」?揭開體脂計的科學秘密——體組成分析儀工作原理解析

當你赤著腳踩上體組成分析儀,冰涼的金屬觸感自腳底傳來,接著,數秒鐘內,這台看似普通的機器就能告訴你:有多少脂肪在細胞裡靜默堆疊,有多少肌肉在骨骼上依附,又有多少水分在組織間穿梭流動。這樣的瞬間,總讓人覺得身體彷彿變得透明,所有隱藏的構成都被一種看不見的力量窺探著。其實這背後,有一套精巧的科學原理,叫做「生物電阻抗分析」(Bioelectrical Impedance Analysis,簡稱BIA)。

人體原來是個導體

你知道嗎?你的身體其實是個不錯的導體。不是因為體內藏著什麼金屬,而是因為那些流淌在血液裡、存在於肌肉組織中的水分,都含有鈉離子、鉀離子等電解質,因此能夠傳導電流[2]。

不過,人體各部位的導電能力可大不相同。身體裡有著不同的地貌。肌肉的含水量高達73%,這使得肌肉組織像是寬闊的通道,因為電解質豐富,電流很容易通過。脂肪組織則是另一種風景,含水量只有10%左右,電流在這裡於是變得遲緩。骨頭雖然導電性較低,但不同的骨質密度仍會產生微妙的電學差異,這為更先進的體組成分析提供了可能性。

一場微妙的電流之旅

當你使用體組成分析儀,儀器會在你身上施加一股極其微弱的電流,大約只有800微安培[3],頻率通常是50kHz。這股電流有多微弱呢?就算是一顆小夜燈LED,都需要約10,000-20,000微安培才能發光,BIA的電流連它的十分之一都不到。連我們偶爾碰到的靜電,都比它強烈數倍。它小到你完全察覺不到,卻已足夠讓機器窺探你身體的祕密。

電流從一個電極進入你的身體,然後選擇阻力最小的路徑前進。如同水往低處流,電流也偏好富含水分和電解質的肌肉組織,在那裡,它可以找到較為順暢的通道。遇到脂肪組織時,阻力驟然增加,電流必須繞道,或者費更大的力氣才能穿過。

在電流的整趟旅程中,軀幹提供了最寬闊的通道。雖然你的軀幹佔了身體重量的一半,但由於它的橫截面積很大,對總電阻的貢獻只有10%。就像寬闊的河流比細小的溪流更容易讓水通過,軀幹也以它的寬容,讓電流更易通過。

從電阻到身體成分的數學魔法

機器測量了電流通過你身體時遇到的總電阻後,接下來便是一場無聲的計算。科學家們發現,身體的電阻和身體組成之間,存在一定的數學關係。

最基本的關聯是:身體成分和身高²/電阻成正比

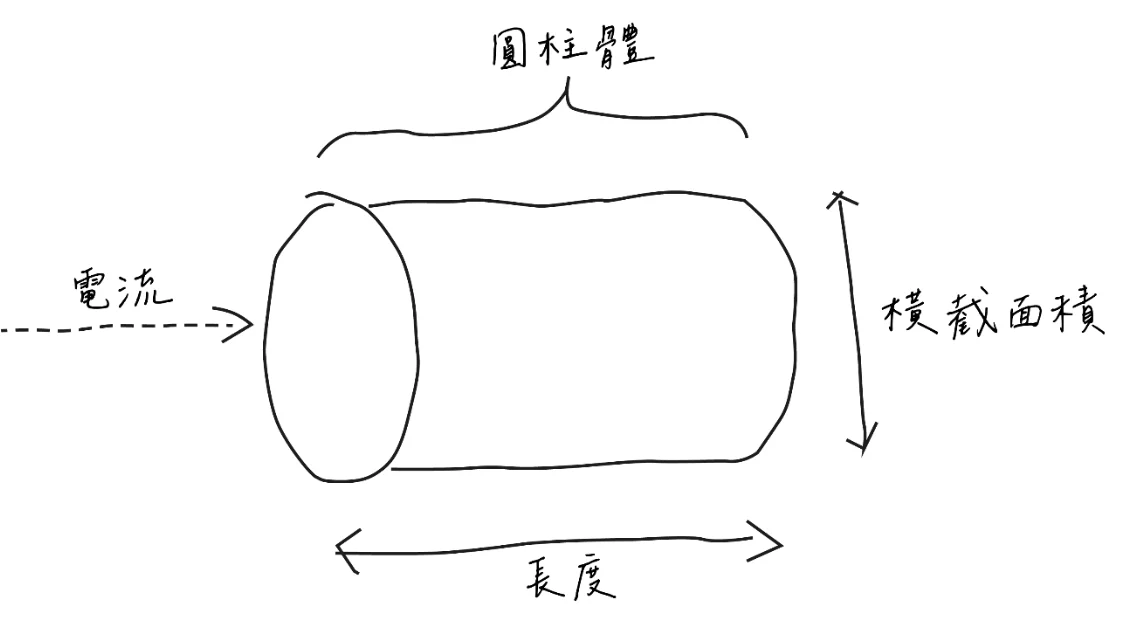

為什麼要用身高的平方呢?這要回到物理學的基本原理。若是把人體想像成一個圓柱體導體,根據物理學公式:

電阻 = 電阻率 × 長度 ÷ 橫截面積

體積 = 長度 × 橫截面積

重新整理得到:體積 = 長度² ÷ 電阻 × 電阻率

儘管不同組織的電阻率各異,但透過數學建模,『長度²÷電阻』仍能與導電體積建立正比關係。關鍵在於,身體中真正能導電的主要是富含水分的組織,因此肌肉組織的導電性遠優於頑固的脂肪。當肌肉比例較高時,身體會展現較低的電阻,推算出的導電體積也較大,這就對應到較高的非脂肪組織估算值。透過這樣的物理原理,機器得以從電阻值去推算身體組成。

當然,實際的計算不會如此單純。體組成分析的運算還會考慮你的年齡、性別、體重。每個人都有自己獨特的內在地圖,這些地圖又會因為性別、年齡、種族的不同而呈現出不同的群體特徵。

頻率的多重視角

有些BIA設備不滿足於單一的探索方式,它們使用多種頻率的電流,如同以不同波長的光線來映照同一個物件,每種都能揭露不同層次的風景。

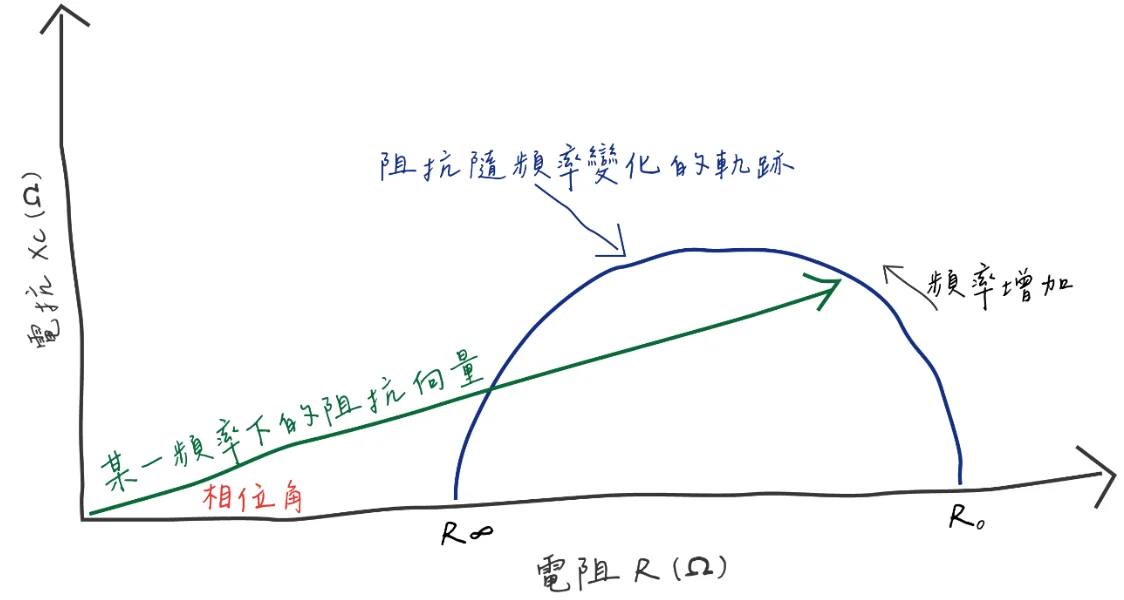

低頻電流顯得謹慎,不願穿透細胞膜,只在細胞外的空間遊走。高頻電流則較為大膽,能夠穿透細胞膜,直入細胞的內部世界。透過比較這些不同頻率下的電阻變化,便能區分細胞內和細胞外的水分比例。肌肉量和脂肪量也能被更精確地估算出來。每種頻率彷彿是不同的鑰匙,打開身體不同房間的門。

身體的電路板

從電學角度看,我們的身體原來是塊精密的電路板。每個細胞都像一個微小的電容器,細胞膜是那薄薄的絕緣層,細胞內外的液體則是電容器的兩極。

當電流的頻率較低時,細胞膜就像一道謹慎的門檻,阻擋著電流進入細胞的內部世界,於是電流只能在細胞外的空間流淌。當頻率提高,這道門檻開始鬆動,細胞膜的阻擋作用減弱,電流得以穿越,進入那些更私密的內在空間。

這種隨頻率變化的阻擋效果會產生一個重要的參數,叫做「相位角」。如同每個電容器都會在時間的流逝中慢慢老化,細胞膜的阻擋功能也會隨著我們的健康狀況起伏而變化。健康的細胞膜就像盡職的守門員,能有效地將低頻電流擋在門外,因而產生較大的相位角;而受損或營養不良的細胞,細胞膜變得容易「漏電」,阻擋效果變差,相位角也隨之下降。循著這樣的脈絡,相位角也承載了關於未來健康的某種預示,成為預測病人預後狀況的參考指標。

測量的藝術

BIA的原理聽起來單純,要獲得準確的測量結果,仍有許多細節需要留意。就像拍照時需要合適的光線和角度,BIA測量也有其獨特的時機和條件。 我們體內的水分狀態會影響結果。剛運動完的大汗淋漓,或者剛喝下大量水分的充盈感,都會讓測量結果產生偏差。水分的任何變化,都會改變身體的導電性。

其次,測量時的姿勢也很重要。當你從躺著變成站著,重力便開始重新安排體內液體的分布,改變身體各部位的電阻。因此最好在相同的條件下進行測量,比如每回都選在早晨空腹的時刻。

除此以外,肌膚本身的狀態也是一個容易被忽略的關鍵因素。乾燥的皮膚就像一道阻礙,會產生較高的電阻;而濕潤的皮膚則為電流提供了更友善的通道。電極與皮膚的每一次接觸,都像是一場微妙的對話。皮膚清潔與否,測量程序是否標準,都會影響這場對話的品質。

技術的進化

早期的BIA設備只能測量整個身體的總電阻,就像站在遠處只能看到整片森林的輪廓。現在的技術已經能夠分段測量,分別探測左臂、右臂、軀幹、左腿、右腿的電阻,彷彿為身體繪製了一張詳細的「電阻地圖」。

這種分段測量的意義,在於它能發現那些隱藏在局部的變化。想像一下,雖然軀幹包含了我們約一半的體重,但它對全身電阻的貢獻卻只有5-12%[4],就像一條寬敞的河道,電流很容易通過。相反地,我們的手臂和腿部雖然重量較輕,卻像是狹窄的山徑,產生了大部分的電阻。

因此,當患者因疾病導致腹部積水時,這些額外的液體雖然會降低軀幹的電阻,但在整體測量中往往會被手腳的「強勢聲音」給掩蓋。然而,分段測量就像是為身體的每個部位配置了專屬的聆聽者,能夠敏銳地捕捉到軀幹部位那細微但重要的電阻變化[5]。

局限性與未來

雖然BIA技術已相當精巧,它也有自己固執的一面。對於那些身體狀況特殊的人,比如嚴重水腫的患者、體內有金屬植入物者,或者BMI極高或極低的人,BIA的準確性便開始搖擺不定[6]。

如同以直尺去測量彎曲道路的長度。工具依然按照它理解的方式在測量,只是測量對象超出了它能理解的範圍。

不過,科學家們並未因此停下腳步。他們正在開發更精確的算法,建立針對不同人群的專用公式,甚至嘗試結合AI技術來提高測量的精度。

日常生活中的應用

今天,BIA技術已從實驗室走出,進入我們的日常生活。從健身房的專業設備到家用體脂計,從醫院的營養評估到安養中心的健康監測,BIA都在發揮它的作用。

對於努力減肥的人,BIA能夠告訴他們減掉的究竟是脂肪還是珍貴的肌肉,避免「減重不減脂」的遺憾。對於健身愛好者,它能夠見證肌肉增長的每一分進步,成為調整訓練計畫的依據。對於年長者,BIA像是一個溫柔的提醒者,能夠在肌肉悄悄流失的早期就發出警訊。

結語

表面看來,BIA只是讓微弱的電流在你身體裡走了一圈,但這看似簡單的過程,其實匯聚了物理學、生物學、數學和工程學的智慧。它讓我們能夠不必開刀、不必抽血,就窺見身體內部的組成秘密。

下回當你站上體脂計,不妨想想這場微妙的電流之旅。在那短短幾秒鐘內,科學正在用它獨特的語言,為你講述身體的故事。那些數字背後,我們也參與一場關於身體密碼的解讀。

參考資料

[1] 鄭聿(2010)。《玩具刀》。台北:逗點文創結社。

[2] Kyle UG, Bosaeus I, De Lorenzo AD, et al. Bioelectrical impedance analysis—part I: review of principles and methods. Clin Nutr. 2004;23:1226-1243.

[3] Aldobali M, Pal K, Chhabra H. Noninvasive health monitoring using bioelectrical impedance analysis. In: Agrawal R, Ansari MA, Anand RS, Sneha S, Mehrotra R, editors. Computational Intelligence in Healthcare Applications. Academic Press; 2022. p. 209-236.

[4] Fuller NJ, Elia M. Potential use of bioelectrical impedance of the ʹwhole bodyʹ and of body segments for the assessment of body composition: comparison with densitometry and anthropometry. Eur J Clin Nutr. 1989;43:779–791.

[5] Bracco D, Berger MM, Revelly JP, et al. Segmental bioelectrical impedance analysis to assess perioperative fluid changes. Crit Care Med. 2000;28(7):2390-6.

[6] Kyle UG, Bosaeus I, De Lorenzo AD, et al. Bioelectrical impedance analysis—part II: utilization in clinical practice. Clin Nutr. 2004;23:1430-1453.